【5学年】 盈進の中心に ~クラブを通して~

多くのクラブで、先輩たち6年生が最後の大会等を終え、5年生が中心となり新体制がスタートしました。これまでの先輩たちのクラブに打ち込む姿を見てきて、私たちもより一層気を引き締めてクラブに取り組んでいかなければと、改めて思いました。

クラブのみならず学校の中心であることを自覚し、下級生たちの目標となれるような行動を心がけ、伝統ある盈進のクラブを守っていきたいと思います。

多くのクラブで、先輩たち6年生が最後の大会等を終え、5年生が中心となり新体制がスタートしました。これまでの先輩たちのクラブに打ち込む姿を見てきて、私たちもより一層気を引き締めてクラブに取り組んでいかなければと、改めて思いました。

クラブのみならず学校の中心であることを自覚し、下級生たちの目標となれるような行動を心がけ、伝統ある盈進のクラブを守っていきたいと思います。

今日6月15日(火)は、普段通りの授業を離れ、1日通して学年ごとにさまざまなことを学び合う日、「フリーラーニングデー」でした。

5学年は、午前中には4学年と合同のスポーツ大会を行いました。バレーボール・バドミントン・ソフトボール・長縄それぞれに出場し、クラスの交流を深めました。入賞を果たしたクラスのみなさん、おめでとうございます!負けてしまっても、他の競技をしているクラスメイトを超全力で応援する姿が見られました。

また一つ、クラス内の・学年内の絆が強いものになりました。

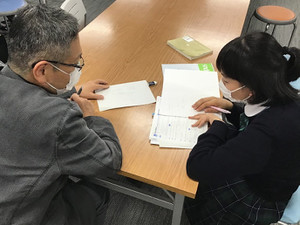

今回のLHRでは、大学入試について、「どのような形態があるか・受験するためにはどのようなものが必要か」などを学び、自分の進路を見つめました。

もう将来の目標が決まっている人もいれば、まだ迷っている人もいます。いえ、まだ迷う時間があります。自分としっかり向き合い、自分に問いかけ、自分の人生を考えます。

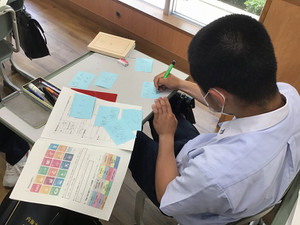

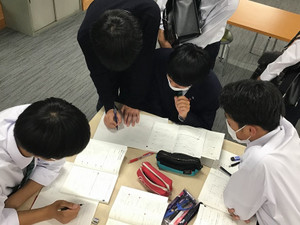

いよいよ、5年生の探究学習が本格的に始まりました。

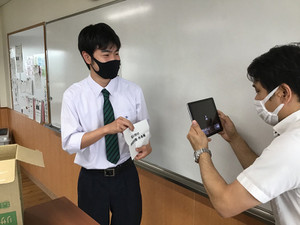

先週のホームルームでは、各クラスの探究テーマを決めるくじ引きを行いました。テーマは福山の名産品や施設、ゆかりのあるもの等になっています。「クラスの命運がかかっているから」と、緊張している代表者もいました。

クラステーマが決まり、各クラスの探究活動がスタート!まずは課題を設定するところからです。よい調査、よい探究をするためにも、よりよい課題を見つけていきます。

5月18日(火)は1学期中間試験の初日です。

これまでみっちり対策してきた成果を、今、出すとき!と言わんばかりに、集中して試験を受けていました。手ごたえはどうだったでしょうか?良くても悪くても、切り替えてまた明日からの試験科目に臨みます!

5月6日(木) 、1学期中間試験の発表がありました。

5年生になって最初の試験で好スタートを切ろうと、職員室前の共有スペースでは、多くの生徒が自習に励んだり先生に質問したりして、試験対策を行っています。

学年が変わって内容も難しくなり、少しの不安はあるけれど、いや不安があるからこそ、しっかり勉強して試験に臨みます!

7時間の授業を終えたあとはホームルームと清掃です。

今年度よりホームルームは、日常や社会の様々な問題について問い・悩み・考える時間となりました。その後の清掃では、自分の役割を見つけて動きます。

これから新しいリーダーとなる5年生。より多角的な視点を持つためにも、日々周りに目を向け、考えます。

盈進農園周辺の桜が開花してきました。昨年より1週間以上も早い開花です。

春休み中には満開が予想されます。お花見の計画もあるかとも思いますがくれぐれもコロナ禍対策を万全にしてお願いします。

盈進農園も新学期の野菜植え付けに向けて、野球部のトラクターをお借りしての耕起を始めました。土の香りがあたりに漂っています。散歩コースにしてみてはいかがでしょうか。

今年度一年間、大運動会に盈進感謝祭と、主役になるはずだった行事がことごとく中止になった5学年。

今日は待ちに待った、最初で最後の大行事「球技大会」です。

この球技大会のテーマは「絆」。

マスクをしっかりして、距離を取りながらも、一年間ともに過ごした仲間との絆は密が避けられません。

こころを一つにボールをつなぎます。声援を送れない分、拍手で仲間のがんばりをたたえます。

どのクラスも最後の瞬間までボールを追うことができました。

結果は、優勝5H! 準優勝5D 3位5F でした。

球技大会でより結ばれた絆を胸に、さあいよい最高学年です。

最後の生徒挨拶どおり、この絆で受験を乗り越えていきましょう。

雨が続く今日この頃ですが、いつも通り放課後のオープンスペースには生徒が集まってきています。

5年生は希望制の教科面談中。入試科目の勉強方法を教科担当に相談しています。受験勉強に勤しむ6年生の背中を見ながら、いよいよ受験勉強のスタートです。

中学生も負けじとばかりにタブレットを開いて勉強中。修了論文のプレゼンや授業の復習に取り組んでいます。

どんどん学び、未来を切り拓く力をつけていきましょう。