【ヒューマンライツ部】新市ぼんぼり祭り

19日(土)、新市コミュニティーセンターにて「ぼんぼり祭り」が開催され、「仲良くしよう。思いやろう」を中心テーマに、子どもたちとふれあう機会をいただきました。元気いっぱい、笑顔いっぱいの子どもたちに楽しんでもらえるように、楽しく明るい歌とダンスと出し物を用意して行きました。予想以上に喜び、盛り上がってくれた子どもたちに感激でした。関係者のみなさまに心からお礼申し上げます。

19日(土)、新市コミュニティーセンターにて「ぼんぼり祭り」が開催され、「仲良くしよう。思いやろう」を中心テーマに、子どもたちとふれあう機会をいただきました。元気いっぱい、笑顔いっぱいの子どもたちに楽しんでもらえるように、楽しく明るい歌とダンスと出し物を用意して行きました。予想以上に喜び、盛り上がってくれた子どもたちに感激でした。関係者のみなさまに心からお礼申し上げます。

1月19日(土)午後、2018年度「ヒロシマ・ピースフォーラム」が広島平和資料館会議室で開かれ、5年の前原未来さんがパネラーとして登壇しました。コーディネーターは広島市立大学平和研究所の水本和美先生。パネラーは前原さん他、「ヒバクシャ国際署名キャンペーン」リーダーの林田さん、広島市立大の上本さん、広島女学院の庭田さん、沖縄尚学の中川さん。それぞれが日頃の取り組みを紹介した後、「若者たちがこれからどう、被爆者や戦争体験者彼の平和への活動と願いを継承するか」について、会場約100人の参加者と共に話し合いました。午前中は、「ノーモア・ヒバクシャ継承センター」で共に活動する元広島被団協事務局長の清水弘士さんの被爆体験講話を拝聴。「73年前の非人道的な歴史は今も続いている」と、あらためて認識を深めました。関係者のみなさまに心からお礼申し上げます。

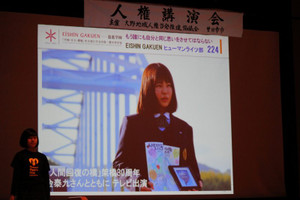

音楽部はこの度、『第7回シンフォニックジャズ&ポップスコンテスト』の第一次音源審査を優秀演奏と評価をされ、2月11日(月・祝)に東京都の文京シビックホールで開催される全国大会に出場することが決まりました。

初めて全国大会という大きな舞台に立てるのは、様々な場所で演奏する機会を頂き、応援して頂く皆様のお力添えがあったからです。

部員一同、大変感謝をしております。

全国大会では、盈進サウンドを響かせ、新たな歴史の一歩を踏み出せるよう、演奏してまいります。

今後とも、音楽部をどうぞ宜しくお願いいたします。

21日(金)22(土)、教育提携校・京都外国語大学の被爆証言を多言語に翻訳して世界に発信するNET-GTASと、ヒューマンライツ部が作成(20117年12月に広島平和文化センターなどに寄贈)した広島県被団協理事長の坪井直先生(広島市名誉市民)の半生を綴った証言冊子『にんげん 坪井直 魂の叫び』の翻訳プロジェクトがスタートしました。核兵器廃絶のために何としても質の高い翻訳をしようと京都外大の先生、学生さんたちの情熱を感じました。そして、京都にも核廃絶を願う仲間がいることを実感し、盈進生も心を込めてこのプロジェクトに情熱を注ごうと決心しました。翻訳の心構え、翻訳の仕方等々も丁寧に教えていただきました。京都原水爆被災者懇談会代表世話人の花垣ルミさん、NET-GTASの長谷先生、早瀬先生をはじめ、多くの京都外大の先生方、学生さん、応援してくださっている参加者の方々に心から感謝申しあげます。

12月15日(土)に、毎年恒例、大日学園・梅の木園での交流忘年会に今年も参加させて頂きました。

本校の感謝祭にもご協力頂いている大日学園・梅の木園の皆様に、日頃の感謝をこめて、クリスマス時期にふさわしい楽しいステージ発表を行いました。今年はエイシンレンジャーに対抗して、新キャラクターが登場!世界中にHappiness を届けるハピネス・プリキュア。カラフルなコスチュームのメンバーが会場を盛り上げました。フィナーレは沖縄尚学より直伝の「かまどさん体操」から、「踊るポンポコリン」へとつなぎ、なんと3回も歌い、会場は大盛り上がり!すてきな笑顔が世界中に拡がっていくことを心より願い、幕を閉じました。こうした機会を得られること、何よりも感謝致します。

スタッフの皆様、施設の皆様、本当にありがとうございました。素敵なクリスマスが訪れますように…

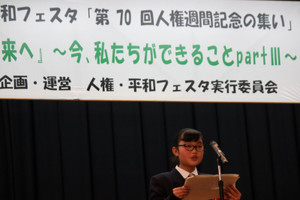

9日(日)は「ふくやま人権・平和フェスタ」(佐波町「福山市人権交流センター」)~「平和で差別のない未来へ:いま、わたしたちができること」~ が開催され、特に、核廃絶署名活動の実践を報告させていただきました。また、2018年度の「全国中学生人権作文コンテスト」の表彰式もあり、1A山中彩也花さんが広島県優秀特別賞を授与されました。山中さんはその後、作文朗読も行いました。参加者みんなで、折り鶴を制限時間内に何羽折れるか(ギネスに挑戦)というイベントでは、真剣さがみなぎっていました。生徒たちにとっては、「思考・実践・まとめ・発信」という貴重な学習の場です。それを与えていただきましたことに対し、応援してくださっている参加者の方々、地域のみなさま、主催者の方々に心から感謝申しあげます。

10月27日(土) 午後より福山 駅前周辺で核廃絶の署名活動を行いました。

秋晴れではありましたが、少し風も冷たく、夏の署名活動から時間の経過を感じました。

この日は約15名の生徒が参加し、様々な年齢層の方々に、核廃絶の必要性を訴え、署名を呼びかけました。新人総体の帰りに集団で署名をしてくれる同世代の姿もありました。

ご協力いただいた全ての方々に、心より感謝いたします。

次回は11月17日(土) 15:00~17:00 福山駅前周辺で行う予定です。

何卒ご協力ください。

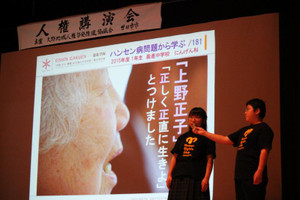

10月21日(日)、廿日市市大野地区で「人権講演会」が開かれ、「私たちの東日本大震災被災者交流活動、核廃絶署名活動、ハンセン病問題から学ぶ」をテーマに、ヒューマンライツ部が担当させていただきました。午前は大野福祉保健センターにて、午後は大野東市民センターにて行いました。みなさん、熱心に聞いてくださいました。貴重な学習の場を提供してくださいました大野の町のみなさまに心から感謝申し上げます。

7月31日(火)鳥取の北溟(ほくめい)中学校の生徒3人と梅津先生の計4人が、福山市人権平和資料館とホロコースト記念館を訪れ、学習しました。案内はヒューマンライツ部(H.R.C)の中高生が行いました。

きっかけは、6月末、鳥取県米子市で行われた人権講座。講師は、今春卒業したH.R.C元部長の髙橋和(たかはしあい:立命館大学文学部1年)さんが務めました(このときの写真も掲載します)。その講座を聴いてくださった梅津先生が、活動に共感してくださり、生徒さんを連れてきてくれたのです。

みなさん、熱心に聞いてくれました。そして仲良くなりました。是非、またお越しくださいね。

6月16日土曜日、芦田川で捕った魚とエビを食べる会をしました。

6月は川に棲むハゼ類の稚魚やスジエビが湧きかえるほど遡上して、河口湖から上流へ移動します。環境科学研究部では、この遡上を観察すると同時に、せっかくなので捕れた魚を唐揚げにして食べ、川の恵みを味わう活動をしています。ところが今年は芦田川の魚が激減しており、なかなか数を集めることができません。あるグループは1時間でわずか4匹しか捕れませんでした。しかし、何とか一人当たり数匹は食べられるだけの魚を確保。水道水にしばらく泳がせ、白いバットに並べて水切り。小麦粉をまぶして、カセットコンロを使って加熱した油に投入です。さっきまで生きていた魚たちがイイにおいを立てながらカラリと揚がりました。中まで火が通っているかどうか顧問の先生が確認しようとすると、部員たちから「ずる~い」との発言。「よし、いいよ」と先生が言うや否や、割り箸が一斉に伸びて、あっという間に食べつくされてしまいました。川で捕った魚が食べられることは知っていても、実際に食べる経験をしている者は少なく、しかも今年は魚が非常に少ないため、多くの部員にとって貴重な体験となりました。